Muswiese

Turnus

jährlich

Festausübung

aktuell

Geografie

Ort

Kreis

Region

Staat

Beschreibung

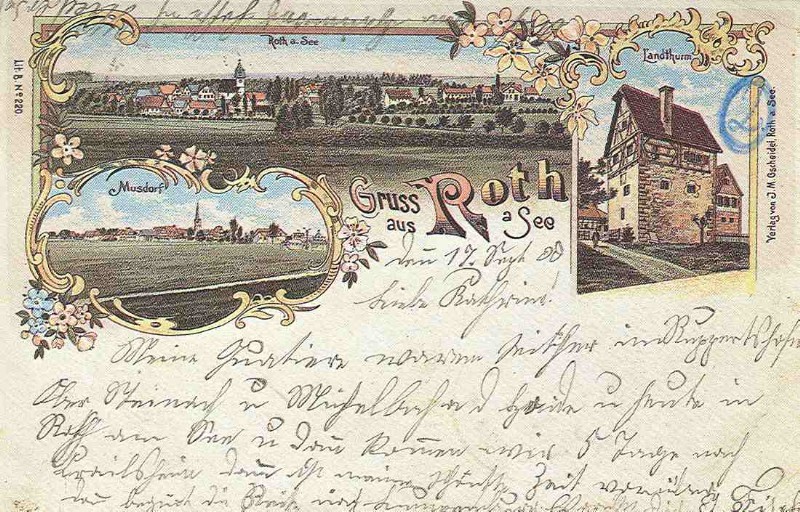

Die Muswiese ist einer der ältesten Jahrmärkte Baden-Württembergs. Sie findet jedes Jahr Mitte Oktober im Teilort Musdorf der Gemeinde Rot am See statt. Der Ortsname Musdorf leitet sich wahrscheinlich von "Moos, Moor" ab, denn östlich von Musdorf lag Jahrhunderte lang ein Feuchtgebiet. Dieses Feuchtgebiet wurde im 12. Jahrhundert zum "Roter See" aufgestaut, Mitte des 18. Jahrhunderts aber wieder trockengelegt. Daher der Name "Rot am See". Rot am See gehört zum Landkreis Schwäbisch Hall im Nordosten Baden-Württembergs.

Die Michaelskirche, im Mittelalter eine Pilgerkirche, wird erstmals 1388 erwähnt. Ein Grabstein, der bei der Renovierung der Kirche 1997 geborgen werden konnte, zeigt allerdings, dass schon im 10., vielleicht sogar schon im 8. Jahrhundert hier eine Kirche stand.

Im 9. Jahrhundert wurde vom Mainzer Konzil der Michaelistag, der Festtag des Erzengels Michael, auf den 29. September festgelegt. Dieser Tag leitete das Ende des Sommers und den Abschluss der Ernte ein.

Geschichte des Muswiesenmarktes

Die Muswiese im Mittelalter

Musdorf liegt außerhalb des römischen Grenzwalls Limes. Bei Rot am See trafen die einst so wichtigen Main-Tauber-Fernwege Crailsheim - Ellwangen - Nördlingen zur Donau und die Salzstraße Schwäbisch Hall - Kirchberg an der Jagst - Rothenburg ob der Tauber nach Nordosten zusammen. Diese alten Fernwege waren königliches Regal und wurden zwischen 1150 und 1250 erneuert und weiter ausgebaut. Die Muswiese befand sich in dieser Hochphase mittelalterlichen Straßenbaus und Marktgründungen im Besitz der Herren zu Bebenburg, so wie auch der Markt bei Neusaß (bei Kirchberg a.d.J.). Die Gemeinsamkeit und Besonderheit dieser beiden Märkte liegt in der Tatsache begründet, dass beide Märkte ohne direkte Anbindung an eine größere Marktsiedlung zu so großer Blüte kamen. Die günstige Lage Musdorfs nahe des Knotenpunkts wichtiger Fernstraßen und archäologische Funde zu Beginn des 20. Jahrhunderts lassen es wahrscheinlich erscheinen, dass schon in prähistorischer Zeit in der Nähe dieser Fernstraßen ein Tauschverkehr von Handeleswaren stattgefunden hat.

Dafür, dass die Entstehung der Muswiese nicht allein auf die Pilgerströme zur Michaelskirche zurückzuführen ist, sondern auf die bewusste Marktgründung durch Wolfram von Bebenburg, sprechen eine Reihe von Argumenten: zum einen die schon erläuterte günstige Lage Musdorfs nahe der wichtigen Fernstraßen und die vorgeschichtlichen Spuren, zum anderen die Tatsache, dass Wolfram von Bebenburg, der von 1140 bis 1162 regierte, im Gefolge König Konrads III. erscheint, und es für ihn durch die guten Beziehungen zu den Staufern kein Problem dargestellt hätte, vom König ein Jahrmarktsprivileg zu erwirken. Darüber hinaus verfügte Wolfram von Bebenburg über große Besitzungen, zu denen die Gegend um Brettenfeld (heute Gemeinde Rot am See), Rot am See und Musdorf gehörten, sein Einfluss also recht beträchtlich war. Das ganze Mittelalter hindurch war die Muswiese erwiesenermaßen ein mit Zoll- und Geleitrecht ausgestatteter Markt (im Gegensatz zum Markt zu Neusaß, der keiner königlichen Bestätigung bedurfte, deshalb aber auch nicht die Vorrechte öffentlicher Jahrmärkte besaß), was nur für Märkte üblich war, die aufgrund eines königlichen Jahrmarktspivilegs gegründet worden waren. Die Festlegung des Marktes auf den 29. September war sehr geschickt von Wolfram von Bebenburg gewählt, denn wegen der Pilgerfahrten zur Michaelskirche und den damit verbundenen Ablässen kamen die Menschen an diesem Tag sowieso zusammen. Die ausgedehnten Besitzungen der Bebenburger kamen im 14. Jahrhundert unter brandenburgisch-ansbachische Herrschaft und wurden als Amt Bemberg von einem Kastner verwaltet. Aus dieser Zeit stammt die erste urkundliche Erwähnung der Muswiese, enthalten in der ältesten erhaltenen Urkunde des Burggrafentums Nürnberg unter dem Gebirg von 1434, die heute im bayrischen Staatsarchiv Nürnberg aufbewahrt wird. Dort heißt es:

Moszdorff. "Item der czol zu Sanct Michaelistag auf dem jarmarckt ertregt jerlichen auf 15 guldlein zu gemeynen jaren. Item dasselb dorf gehört mit der vogtey gantz gen Bebenburgk."

Aus der Urkunde geht nicht nur hervor, dass dieser Markt spätestens seit dem frühen 15. Jahrhundert besteht, sondern auch, dass die Muswiese zu dieser Zeit ein schon etablierter und sehr florierender Markt war. Über das Amt Bemberg hinaus war sie, als ein mit Marktzollgerechtigkeit ausgestatteter Markt, der den damaligen wirtschaftlichen Gegebenheiten und Bedürfnissen Rechnung trug, von großer wirtschaflticher Bedeutung: alle Zinsen, Schulden und Gefälle waren am Michaelistag mit der Herrschaft zu begleichen, entweder auf dem Markte selbst oder im nahe gelegenen Amtssitz. Zum Zeitpunkt der ersten urkundlichen Erwähnung der Muswiese erwirtschaftete diese das Anderthalbfache bis Doppelte aller Märkte im Amt Gerabronn zusammen.

Die Muswiese in der Frühen Neuzeit

Das Salbuch des Amtes Bemberg von 1530 ist eine der wichtigsten Quellen für die Geschichte des Muswiesenmarktes. Es enthält die älteste ausführliche Beschreibung der "Rechte und Gerechtigkeiten" des Marktes. Vorgesehen waren zwei Markttage: der Tag vor Sankt Michaelis und der Michaelstag selbst. Seit 1584 waren drei Markttage üblich. Die Muswiese unterstand dem Schutz des brandenburgisch-ansbachischen Amtsmannes, des ihm unterstellten Kastners, welcher der eigentliche Marktvorsteher war, und dessen Untergebenem, dem Schultheißen von Musdorf. Diese Vertreter der brandenburgisch-ansbachischen Herrschaft hatten Vergehen in Musdorf und auf der Muswiese zu ahnden und zu richten und waren für den ordentlichen Ablauf des Marktes verantwortlich. Jeder Marktbesucher unterstand dem Marktfrieden. Dieser setzte sich zusammen aus dem persönlichen Frieden, unter dem der Kaufmann stand, welcher von diesem auf den Marktort (Ortsfriede) und auf die Straßen (Straßenfriede), die der Kaufmann benutzte, übertragen wurde. Diese sehr altertümliche Regelung liefert einen weiteren Beweis für ein sehr altes Marktprivileg der Muswiese. Strikt verboten war der sogenannte "Fürkauf", das heißt der Kauf von Waren und der Verkauf derselben zu höheren Preisen auf dem gleichen Markt. Bei Zuwiderhandlung wurde die Ware beschlagnahmt. Es war üblich, um die Standplätze zu losen. Die Gebühren für die Loszettel flossen in die Tasche des Kastners. Bei der Verteilung der Loszettel und der "Vorständ", das heißt der guten Standplätze der einzelnen Handwerker, kam es nicht selten zu Unmut und Streitigkeiten. Aus diesem Grunde wurde auf der Muswiese von 1584 eine fünf Punkte enthaltende Regelung in Kraft gesetzt, welche die heimischen Handwerker deutlich bevorzugte. Neben den erläuterten organisatorischen Bestimmungen waren auch die verschiedenen Gebühren streng geregelt: für den Salzverkauf musste das einheimische Maß benutzt werden, das mitgebrachte Maß wurde entsprechend geeicht und darauf eine Eichgebühr erhoben. Eine Schaugebühr fiel für die mitgebrachten Schweine an, denn sie mussten aufgrund der Seuchengefahr begutachtet werden. Sehr profitabel für die Marktherren war das Umgeld, das für jedes auf der Muswiese ausgeschenkte Getränk fällig wurde. Obwohl verpönt und anrüchig, waren auf der Muswiese auch Glücksspiele zugelassen. Die Einnahmen durch die Spielgebühren standen zu einem Drittel dem Knecht des Kastners und zu zwei Dritteln dem Knecht des Amtsmannes zu. Haupteinnahmequellen waren der Marktzoll, also die Abgaben, die auf den Verkauf von landwirtschaftlichen Erzeugnissen erhoben wurden, und das Standgeld, die Gebühr, die Handwerker und Krämer für die Überlassung eines Standplatzes zu zahlen hatten. Beim Standgeld schwankten die Gebühren erheblich. Eigentlich richtete sich diese Gebühr nach Art und Menge der mitgebrachten Waren. Allerdings war man bemüht, bestimmte Handwerker durch niedrige Standgebühren anzulocken, so zum Beispiel die Rotgerber und Schuster sowie Händler, die Spitzen, Hüte, Pelze, Waffen, Bücher oder Theriak, eine damals sehr verbreitete "Wundermedizin", feilboten - Händler und Handwerker also, die damals nur in den größeren Städten vertreten waren. Metzger und Köche hatten das höchste Standgeld zu entrichten. Allerdings ist davon auszugehen, dass sie auch am meisten Umsatz verzeichnen konnten.

Die Vorschriften und Regelungen des Salbuches von 1530 vermitteln stark den Eindruck eines akribisch geregelten, hochentwickelten Marktes, der nach althergebrachten Regeln funktionierte.

Das Geleitrecht wird in diesem Salbuch nicht erwähnt, ist aber einer der entscheidendsten Faktoren für das Florieren des Muswiesenmarktes. Die brandenburgisch-ansbachische Herrschaft hatte sich über ein riesiges Gebiet die Geleitrechte sichern können und kontrollierte so den Fernhandelsverkehr. Ausgehend von der Kernlinie Blaufelden - Rot am See - Musdorf dehnten sich die Geleitstraßen Brandenburg-Ansbachs strahlenförmig bis Königshofen an der Tauber, Dinkelsbühl und Rothenburg ob der Tauber aus.

Eine weitere wichtige Quelle sind die Aufzeichnungen des Kastners zu Bemberg von 1619 bis 1649. Sie geben Aufschluss über das Schicksal der Muswiese während des Dreißigjährigen Krieges: Kosten und Zölle wurden schlagartig erhöht, das Standgeld verdoppelte sich. Gut besucht war die Muswiese 1622: der Inflation wegen versuchten die Menschen, ihr Geld auf dem Markt loszuwerden. Seit 1626 jedoch zeichnet sich ein deutlicher Einschnitt ab, auf den der Niedergang des Muswiesenmarktes aufgrund des Krieges folgte. 1629 prägten Unsicherheit und Angst das Bild der Muswiese: 25 Personen und 55 Musketiere wurden zum Schutz des Marktes abgestellt und auch in den folgenden Jahren blieben Unsicherheit und Zwischenfälle an der Muswiesentagesordnung.

Das durch den Renovator des Oberamtes Crailsheim, Johann Erasmus Götz, angefertigte Sal- und Lagerbuch von 1700 liefert ein zuverlässiges und reiches Bild der Muswiese um 1700.

Regulär dauerte der Markt drei Tage: am 28. September war der Vor- oder Viehmarkt, am Michaelstag der "rechte Markt" und der Nachmarkt am darauffolgenden Tag. Bei schlechtem Wetter konnten auch ein vierter und fünter Markttag gewährt werden.

Neu war die Einführung der gregoriansichen Zeitrechnung: nach neuer Zeitrechnung fiel der Markt bei Königshofen nun auf den Michaelstag. Um schädigende Konkurrenz zu vermeiden, wurde die Muswiese auf den alten Michaelstag gelegt, der nun auf den 10. Oktober fiel. Doch diese starre Festlegung der Muswiese war schon seit langem problematisch. Fiel der Viehmarkt beispielsweise auf den Freitag, hatten die Juden Sabbat und kamen nicht. Ohne sie war der Viehmarkt bedeutungslos. Als 1705 die Grafschaften Hohenlohes es ihren Untertanen verboten, den Markt am Sonntag zu besuchen, schlug der damalige Kastner Johannes Georg Kühn vor, dass der Viehmarkt am Dienstag in der Woche stattfinden solle, in die der alte Michaelstag fällt. Mittwoch und Donnerstag sollten die Hauptmarkttage sein, Freitag der Nachmarkt und am Samstag könnte die Abrechnung gemacht werden. Erst als der Viehmarkt auf einen Sonntag gefallen wäre, entschloss sich die brandenburgisch-ansbachische Regierung, dem Antrag des Küstners stattzugeben. Diese Neuerung musste nun weithin bekanntgemacht werden. An die brandenburgisch-ansbachischen Ämter gingen "Ausschreiben", an die benachbarten Fürstentümer und Grafschaften wurden "Notifikationen" gesandt. Daraus kann auf das Einzugsgebiet der damaligen Muswiese geschlossen werden, das sehr beträchtlich war, und man bekommt Auskunft über die Herkunft der auswärtigen Handelsleute. Sie kamen unter anderem aus Nördlingen, Dinkelsbühl, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall, Weikersheim, Lauda, Heilbronn, Windsheim, Würzburg, Nürnberg und sogar aus Frankfurt. Es ist bekannt, dass die würzburgische Kanzlei auf eigene Kosten 250 Exemplare einer Bekanntmachung drucken ließ, um diese in den würzburgischen Ortschaften anschlagen zu lassen. Dies beweist, wie wichtig die Muswiese auch für auswärtige Herrschaften war.

Der Markt wurde auf freiem Feld abgehalten, auf Äckern und Wiesen, die noch nicht besät waren. Wem sie gehörten, spielte keine Rolle. Ebenso spielten Zunftzwang und sonstige Privilegien keine Rolle: jeder hatte das Recht, seine Waren auszustellen und zu verkaufen. Dies verärgerte die einheimischen Handwerker. Seit Ende des Dreißigjährigen Krieges suchten sie im starren Zunftzwang nach vermeintlicher Sicherheit, um sich vor der immer drückenderen Konkurrenz abzuschotten. Aus diesem Bedürfnis, das eigene Handwerk zu schützen, entwickelte sich der Brauch des Hänselns, der weiter unten beschrieben wird. Ausführlich beschreibt Götz die Aufgaben des Amtsmannes, die Regeln für die Marktwächter, die Gefälle, Zölle, Standgelder und Einkünfte. Eine neue Einnahmequelle waren die Marktbußen und Frevelstrafen. Um- und Zäpfergeld blieben weiterhin sehr profitabel, während die Einnahmen aus den Viehzöllen wegen Seuchen und mangelndem Angebot immer stäker zurückgingen. Von 1705 bis 1721 gab es sechs Wirte, die in den Bauernhäusern Musdorfs das Schankrecht besaßen und die Muswiesenbesucher bewirtschafteten, seit 1722 waren es sieben. In aufgeschlagenen Bretterhütten wirtschafteten zehn auswärtige Wirte, dazu wurde auch auf Wägen und Karren Weißbier, Wein und Branntwein gezapft bzw. ausgeschenkt. 1732 waren es schon 19 Zäpfer. Streitigkeiten entzündeten sich oft an der Bevorzugung der einheimischen Wirte und den Standplätzen. Auch die laut Götz schon alte Handhabung, sich nach Bartholomäi (24. August) in Brettenfeld zu treffen, um dort unter den Auswärtigen die Lose für die Standplätze zu verteilen und als Möglichkeit für die einheimischen Wirte, sich zu vergleichen, konnte die Streitigkeiten nicht verhindern. 1712 wird der Sonntagsmarkt abgeschafft, darauf drängten die Pfarrer wegen der Sonntagsentheiligung schon lange. Die Abschaffung des Sonntagsmarktes sowie die neu eingeführten Marktbußen und Frevelstrafen waren ein erstes Anzeichen für die zunnehmende Reglementierung durch die Obrigkeit. Am häufigsten waren Beschimpfungen von Amtsträgern und Marktgästen, oft hatte der Übeltäter zu viel Alkohol getrunken. Aber auch Diebstähle, falsches Maß und Feuermachen in Hütten gehörten zu den häufigeren Vergehen.

Zwar konnten die Kosten zur Marktbewachung und Sicherheit auf der Muswiese gegenüber dem 17. Jahrhundert verringert werden, doch wegen einer bei Schrozberg lagernden Räuberbande wurden 1729 zehn Musketiere angefordert. Das von Götz angefertigte Sal- und Lagerbuch berichtet auch über "Marktgebräuche" auf der Muswiese. Seit langem war es üblich, dass der Pfarrer von Rot am See am Hauptmarkttag eine Predigt hielt, für die er bis 1705 am Mahl des Kastners teilnehmen durfte, nach 1705 erhielt er einen Lohn. Die Marktpredigt war seit der Reformation der einzige Gottesdienst im Jahr in der Michaelskirche. Die Kirche wurde schwer vernachlässigt. 1723 war sie so baufällig, dass der Pfarrer sich aus Angst um sein Leben weigerte, eine Predigt darin zu halten. 1724 schien sie ausgebessert worden zu sein, denn in diesem Jahr gab es wieder eine Marktpredigt.

Erstmals erwähnt wurde der Metzgerstanz in einem Buß- und Strafenverzeichnis von 1704, in dem "unflätige" Tänze ausdrücklich verboten werden, im Gegensatz zum erlaubten Metzgerstanz. Die Entstehungslegende dieses Tanzes besagt, dass mutige Metzger mit ihren Hunden vor "langer Zeit" die Muswiese gegen gefährliche Räuber verteidigten und diese in die Flucht schlugen. Zum Dank erhielten sie das Privileg, am Abend des Hauptmarkttages ab sieben Uhr um ein großes Feuer tanzen zu dürfen. Holz und Wein wurden von der Herrschaft gestellt. Alle Musiker und Spielleute auf dem Markt (abgesehen von denen im Zollhaus) mussten abwechselnd dazu aufspielen. Wie alt der Metzgerstanz wirklich ist, ist schwer zu sagen. Im Salbuch von 1530 wird er nicht erwähnt. Da das Zeitalter der Reformation der Entstehung von Tänzen kaum förderlich war, erscheint es plausibel, dass der Tanz in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges seinen Ursprung hat, denn zu dieser Zeit zogen auch vermehrt Räuberbanden umher. Doch dies ist Spekulation.

Ein weiterer Brauch war das schon oben erwähnte Hänseln. Auswärtige Handwerker und Krämer, die das erste Mal auf der Muswiese ihre Waren verkaufen wollten, mussten an die anderen Handwerker ihres Faches einen Geldbetrag bezahlen, den die hänselnden Kollegen verzechten. Die Höhe des Geldbetrages richtete sich nach Art und Menge der mitgebrachten Waren. Zahlten sie nicht, wurden sie am Auslegen ihrer Waren gehindert. Dieser Brauch wurde so exzessiv betrieben, dass 1728 per Dekret folgende Einschränkung vorgenommen wurde: jeder neue Krämer oder Handwerker konnte sich im Zollhaus melden, um Schutz oder Vermittlung zu erbitten. Ende des 18. Jahrhunderts hatte sich dieser Brauch so etabliert, dass jeder "Neuling" 15 Kreuzer bezahlte, und zwar an die Herrschaft.

Nicht selten war im 18. Jahrhundert das Aufgreifen von physisch geeignetenVagabunden, die sich auf der Muswiese herumtrieben. Sie wurden dem brandenburgisch-ansbachischen Militär überstellt. Nach dem Salbuch von 1700 lag das Spielmonopol beim Kastner, also flossen auch die Spielgebühren in seine Kasse. Deswegen achtete er darauf, dass die sich einbürgernde Gewohnheit ins nahe Rot am See zu wandern, um dort zu spielen, unterbunden wurde. Denn die dort ebenso anfallenden Gebühren flossen nicht in seine, sondern in die Kasse des Amtes Lobenhausen. Seit dem 18. Jahrhundert verpachtete die Herrschaft das Kegelspiel auf der Muswiese. Alle anderen Spiele waren als sogenannte "Hazardspiele" verboten. Dazu gehörten zum Beispiel das Töpfchenspiel, Würfelspiele, Lotterien, Glücksbuden und Riemenstechen.

Die Muswiese im 19. Jahrhundert: Wandel vom Handelsmarkt zum Heimatfest

Die Muswiesenblüte von 1810 bis 1850

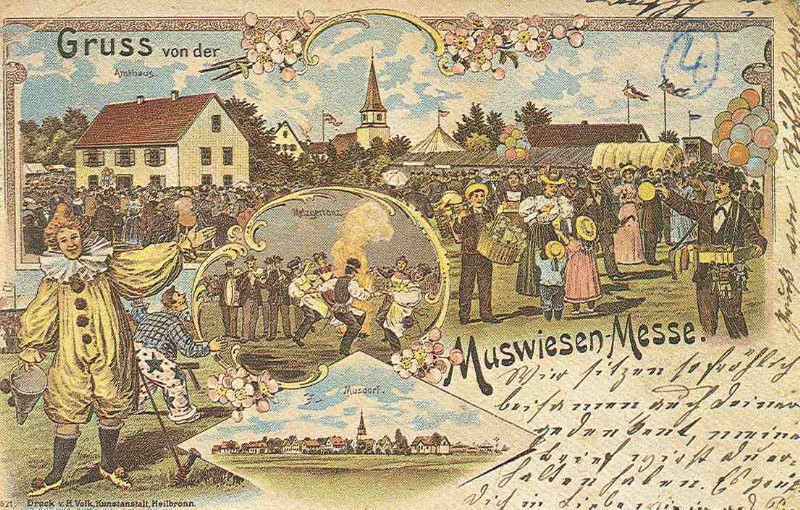

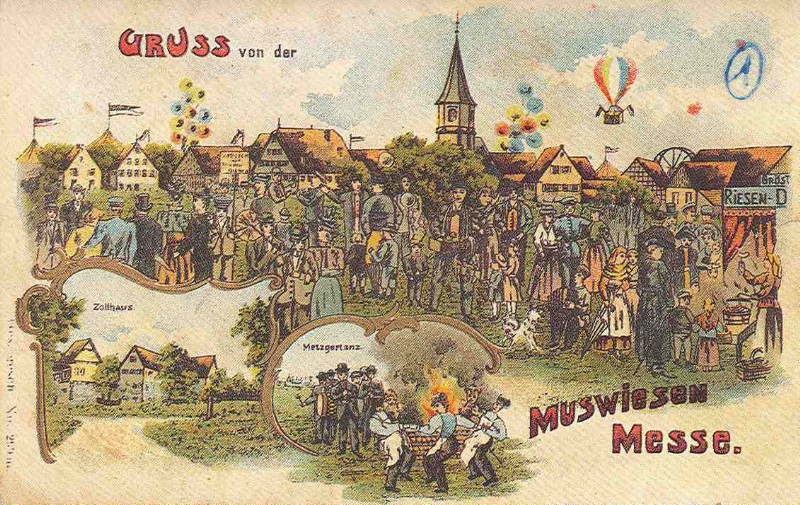

Als die brandenburgisch-ansbachischen Gebiete 1806 und 1810 an Württemberg fielen, wurden mit einem Federstrich alte Gefälle und Gebräuche abgeschafft. Die Muswiese bekam 1807 den Beinamen Muswiesen-Messe. Die Datierung blieb im Prinzip gleich, richtete sich nun aber nach der Burkhardiwoche (14. Oktober). Noch steht die Muswiese in voller Blüte. Die Trendwende zum Vergnügungsfest zeichnet sich schon in der ersten Jahrhunderthälfte deutlich ab. 1837 gibt es neben den Bauernstuben dreißig Wirtshütten auf der Muswiese. Die Bauern verdienen an der Bewirtschaftung ihrer Häuser außerordentlich gut. Auch die Marktverwalter machten durch Umgeld und Standgelder stattliche Profite, und so war die Muswiese auch für das Königreich Württemberg ein lohnendes Geschäft. Der Aufbau der Bretterbuden begann schon zwei Wochen vor der Muswiese. Von der immer größer werdenden Budenstadt profitierten die Bretterverkäufer. Doch die immer größer werdenden Tanzböden und die vielen Wirtsbuden ruinieten die Wiesen und Äcker der Bauern. Sie mussten ihre Grundstücke zur Verfügung stellen, wurden aber nicht am Standgeld beteiligt. Deshalb sahen sie die Expansion der Muswiese, die bis circa 1850 andauerte, mit gemischten Gefühlen, obwohl sie an der Beherbergung und Bewirtung der Gäste und Händler gut verdienten. Sonntags und montags wurde geschlachtet, damit die Wirte ihre "Metzelsupp" servieren konnten. Zur Wahrung von Recht und Ordung auf dem Markte standen zehn Landjäger, die ab Einbruch der Dunkelheit stündlich ihre Runden zogen, fünf Gendarmen und der Stationskommandant in Bereitschaft. Einige Händler begannen schon am Montag ihre Waren auszulegen. Am Dienstag war weiterhin der Viehmarkt. Der landwirtschaftliche Bezirksverein veranstaltete eine "Preisaustheilung", darüber hinaus wurden die neuesten landwirtschaftlichen Maschinen ausgestellt. Hauptmarkttag war noch immer der Mittwoch. Nach der traditionellen, meist nur mäßig besuchten Marktpredigt in der Michaelskirche durfte der Markt eröffnet werden. Die Instandhaltung der Kirche war mittlerweile den sechs Musdorfer Bauern überantwortet worden. Dienstboten, Mägde und Knechte bekamen am Mittwoch ihren freien Tag, damit auch sie die Muswiese besuchen konnten und auch die ledigen Bauernkinder gingen an diesem Tag auf die Muswiese. So hat sich der Muswiesenmittwoch als "Ledigentag" etabliert. Auch unter württembergischer Herrschaft wurde der Metzgerstanz getanzt. Die württembergische Marktverwaltung stellte 25 Wellen Holz und zehn Liter Wein. Alkohol durfte nur bis 19 Uhr ausgeschenkt werden, in den Wirtshäusern durfte bis 22 Uhr gefeiert werden. Am Abend und in der Nacht wurden in den umliegenden Dörfern Bürger- und Honoratiorenbälle gegeben. In Annoncen im Gerabronner Amts- und Intelligenzblatt "Vaterlandsfreund" wurde über das Nachtprogramm in den umliegenden Ortschaften informiert, die Wirte versprachen Tanzmusik während der ganzen Muswiesenzeit. Viele Händler blieben bis einschließlich Sonntag und sie erkannten, dass ein Sonntagsmarkt ihnen gute Einnahmen einbrachte. Auf Druck der Pfarrer, welche die "Sonntagsentheiligung" anprangerten, verbot das Oberamt Gerabronn den Sonntagsmarkt trotz unzähliger Bittschriften der Bauern und Händler und der Bedenken des Gemeinderates von Rot am See. Nachdem das fröhliche Feiern am Sonntag auf der Muswiese 1840 durch die Landjäger beendet wurde, ging noch am gleichen Abend die Hütte der Marktwächter in Flammen auf. Die Brandstifter konnten nicht ermittelt werden. Der Protest ging weiter, doch erst 1870 wurden der Sonntagsmarkt und die Bewirtschaftung am Sonntag wieder gestattet, Tanzmusik blieb allerdings sonntags weiterhin verboten.

In der Blütezeit der Muswiese setzte die erste Muswiesenwerbung ein. Während sie vorher nur knapp und trocken in den Amtsblättern angekündigt wurde, beschworen nun Artikel in Zeitschriften, Bilder und Bücher das Marktidyll. Ein in dieser Zeit entstandenes Aquarell von Georg Peter Groß zeichnete die Muswiese als ländliches Idyll und als Kontrast zum Leben in der Stadt. Die Michealskirche, die Darstellung des Metzgerstanzes und Frauen in alter Hohenloher Tracht fungierten schon hier als "Wahrzeichen" der Muswiese. Nikolaus Gerber, der Verfasser des 1835 erstmals erschienenen Buches "Die Räuber auf der Mußwiese oder die Entstehung des Mezgertanzes", rührte im "Schwäbischen Merkur" ordentlich die Werbetrommel, indem er die Muswiese zum ganz Außergewöhnlichen stilisierte.

Muswiesenflaute und Wandel zum Vergnügungsfest

Um 1850 brachen schlechte Zeiten für die zahlreichen Jahrmärkte Württembergs an. Die württembergische Regierung war der Meinung, sie schädigten das Gewerbe und seien zudem unsittlich. Die rund 1500 Märkte sollten auf ein Drittel reduziert werden. Zudem setzte die Aufhebung des Zunftzwangs 1848 und später das Aufkommen der Eisenbahn der Muswiese ebenso wie den anderen Jahrmärkten schwer zu. Denn damit war die Muswiese ihrer ursprünglichen Funktion als den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechender Handelsmarkt beraubt. Nun war sie für die Wirtschaft nicht mehr von Bedeutung. Händler und Handwerker konnten sich jetzt überall niederlassen, man musste nicht mehr das ganze Jahr warten, bis sie aus den Städten auf die Muswiese kamen. Mit der Eröffnung der Main-Tauber-Bahn 1869 konnten Einkäufe nun das ganze Jahr getätigt werden. Auch der Verwandtschaftsbesuch musste nicht mehr bis zur Muswiese warten. Steigender Wohlstand und die neue, industrielle Lebensweise führten zu einem größeren Wunsch nach Zerstreuung und Abwechslung. Die tragenden Elemente des Canstatter Wasens in Stuttgart oder des Münchener Oktoberfestes waren sensationelle Fahrgeschäfte und Schausteller, die eine Kommerzialisierung und Entwicklung zum Massenfest mitbeförderten. Auch auf dem Volksfest in der nahe gelegenen Stadt Crailsheim hatten sich längst Fahrgeschäfte etabliert. Da konnte die Muswiese nicht mithalten. Das Angebot auf der Muswiese reagierte auf die neuen Anforderungen. Während der Anteil des Warenhandels 1814 noch rund 80 Prozent betrug, waren es um 1900 nur noch rund 50 Prozent. Zwischen 1850 und 1900 verdoppelte sich die Zahl der Zuckerbäcker und Konditoren, die Gastronomie erlebte einen unglaublichen Boom. Ebenso hatten die Schnapsbuden großen Zulauf, sehr zur Besorgnis der Pfarrer, die durch zahlreiche Eingaben an das königliche Oberamt der Entsittlichung entgegenwirken wollten - mit sehr mäßigem Erfolg. Die Schnapsbuden wurden zwar an den Rand der Bretterstadt verbannt, aber trotzdem blieb Alkoholkonsum Ausdruck hohenlohischer Festfreude. Rosoli, Branntwein mit Zuckerwasser, wurde zum Muswiesengetränk. Moritatensänger, wilde Tiere, indianische Buschmänner, Schausteller, Seiltänzer und andere Akrobaten, hin und wieder ein Zirkus sollten vergnügungslustige Besucher anlocken. Dennoch sanken Beliebtheit und damit die Besucherzahlen der Muswiese mehr und mehr, zumal die wirklich spannenden Jahrmarktsattraktionen wegen der hohen Reise- und Instandhaltungskosten erst um 1900 nach Hohenlohe transportiert wurden, als die Konkurrenz auf den großen Volksfesten die Schausteller zwang, auch die ländlichen Jahrmärkte zu beziehen. Parallel zum Anstieg des Vergnügungssektors verringerten sich die Handwerke stetig. Einige, so wie zum Beispiel die Schuhmacher, verschwanden komplett. Die Industrialisierung Hohenlohes ging nur schleppend voran, Stagnation und Abwanderung prägten die Region. Die drückende wirtschaftliche Lage und Rückständigkeit Hohenlohes hatte sich auch auf die Muswiese übertragen. Seit 1864 schloss die Muwiesenrechnung mit einem Defizit ab. Sparmaßnahmen, Erhöhung der Standgelder, Reduzierung des Wachpersonals und die Beschränkung der Muswiese auf drei Tage sollten dem Minus entgegenwirken. Ende der 1860er Jahre setzten zahlreiche Versuche ein, den Hohenlohern ihre Muswiese wieder schmackhaft zu machen. Im "Vaterlandsfreund" wurden zahlreiche Essgedichte abgedruckt, die das kulinarische Angebot auf der Muswiese priesen. Das Essvergnügen wurde zum tragenden Festelement. Das Speiseangebot war bewusst regionalspezifisch gehalten. So wurden Gänseviertel, Goloppen (eine Art Gugelhupf) und Metzelsupp zu den Muswiesengerichten. Sie waren typisch für die Region und doch kein Alltagsessen. Hohenloher Mundart in den Speisekarten unterstrich die regionale Besonderheit. Die Muswiese wurde zu etwas Besonderem stilisiert. Das Einkaufen war zu etwas Alltäglichem geworden, doch "Muswiesenlust" gab es nur einmal im Jahr in Musdorf. Aber auch an Tradition und Festtreue der Hohenloher appellierten die Artikel und Annoncen. Eine wirkliche Innovation allerdings wurde nicht angestrebt, im Gegenteil. Den Wandel der Muswiese leiteten erst die Schausteller ein. Vor der Jahrhundermitte waren Schausteller selten, nun markierten sie die Übergangsphase der Muswiese zu einem Jahrmarkt mit Vergnügungscharakter. Denn so lange die Muswiese von ihrer primären Funktion als Warenmarkt noch nicht völlig entbunden war, gehörten die Schausteller eher zu einer Randerscheinung auf dem Markt. Nun prägte Schaulust das Bild der Muswiese. 1858 gastierte erstmals eine "Sammlung sehr seltener Thiere" auf der Muswiese, Zimmerpanoramen gewährten einen Blick in die weite Welt. 1861 kam die Fotografie auf die Muswiese. Als "Wunder der lebenden Natur" wurden 1873 Liliputaner zur Schau gestellt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen die großen Zirkusgesellschaften auch nach Hohenlohe. Wegen wachsender Konkurrenz waren sie gezwungen, ihre Menagerien auch auf dem Land aufzubauen, zumal ihr Programm - Dressur europäischer Tiere, Akrobatik, Reitkunst und Pantomime - die Städter schon lange nicht mehr beeindrucken konnte. 1903 kommt der erste Kinematograf mit "laufenden Bildern" auf die Muswiese. Um 1906 kommt erstmals ein Electro-Theater auf die Muswiese. Die dort gezeigten Kurzfilme wurden zur Hauptattraktion, so zum Beispiel der schon im Herbst 1912 gezeigte Film "Untergang der Titanic". Auch "Völkerschauen" erfreuten sich zur Zeit des deutschen Kolonialismus großer Beliebtheit. Missgeburten wie ein Kalb mit zwei Köpfen wurden bestaunt und zugleich von den Ausstellern "wissenschaftlich" erklärt. Während des Ersten Weltkrieges fiel die Muswiese aus. Die Motivation, nach dem Krieg wieder eine Muswiese zu organisieren, ließ zu wünschen übrig. Weder das Schultheißenamt Rot am See, noch die nun für die Muswiese zuständige Bau- und Bergdirektion in Stuttgart fühlten sich verantwortlich. Hinzu kam, dass man steigende Kosten und bürokratischen Aufwand umgehen wollte und sich an die lauen Besucherzahlen vor dem Krieg erinnerte. Erst als die Muswiesenregie an die Gemeinde Rot am See überging, kam ein Auftrieb. 1921 wurde die erste Muswiese nach dem Krieg veranstaltet. Man orientierte sich am Programm vor dem Krieg: der große Zirkusgesellschaften als Hauptattraktion neben anderen Schaustellern. Doch wie befürchtet war der Zulauf gering. Und dies, obwohl der "Vaterlandsfreund" jedes Jahr zum Besuch des traditionsreichen Festes aufrief, einmal sogar mit einer Schelte in Hohenloher Mundart, in der Hoffnung, die durch den Dialekt erzeugte Authenzität könne es zum Besseren wenden: "[...], die Karaselleut müsse immer selwer ummerfohre und in Zirkus und Menascherie usw. do goet glei gor ka Mensch und des sell a Volksfescht sei!!!"

Wiederbelebung durch Historisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Die Muswiese als Identität stiftendes Heimatfest

Das Potential der Folklorisierung und Historisierung der Muswiese als Kompensation des Sinnverlustes der Muswiese, die als Warenmarkt an Bedeutung verloren hatte, war schon früher erkannt worden, gewann aber erst durch ein großangelegtes Umgestaltungsprojekt von Heimatfreunden in den späten 1920er Jahren an Gestalt. Durch den Ausbau und die Neugestaltung alter Festelemente sollte dem Fest als historischem Heimaterbe eine neue Legitimation gegeben werden. Die ausgebliebene Modernisierung der Muswiese sollte nicht länger Manko sein, sondern das genaue Gegenteil, nämlich die Besonderheit und Einzigartigkeit dieses Festes beweisen und ihr in Abgrenzung zu anderen Festen eigenes Profil geben. So sollten die Marktpredigt in der mittlerweile renovierten Michaelskirche, Gastronomie, der Warenmarkt und vor allen Dingen der Metzgerstanz der Muswiese zu neuem alten Glanz verhelfen. Die Klarstellung des Kameralamtes 1860, dass nur die Metzger das Tanzprivileg genossen, zeigt, dass dieses Vorrecht der Metzger, das alle anderen als Brauchträger ausschloss, von den Menschen nicht mehr verstanden und akzeptiert wurde. Der 1906 in einem Artikel des "Vaterlandsfreundes" einem Hohenloher in den Mund gelegte Satz "Warum tanze di[e] denn..." verdeutlicht diesen Sinnverlust ebenfalls.

Der Metzgerstanz sollte in Darstellung und Ausarbeitung verbessert werden, unter anderem durch die Kostümierung der Tänzer. Als neuer Träger kam der Turnverein Rot am See in Frage. Der folklorisierte Metzgerstanz sollte die Besucher anlocken und somit auch dem Warenmarkt und der Gastronomie Auftrieb verleihen. Dass die Brauchträger nicht mehr ausschließlich Metzger waren, sondern junge Männer und Frauen aus der Region, förderte die Identifikation mit Fest und Brauch und somit letztlich mit der Region als solche, da man aktiv an der Brauchpflege teilnahm. Gustav Müller, der den Metzgerstanz neu inszenierte, dessen Bruder, Karl Otto Müllers, der die "Geschichte des Muswiesenmarktes" verfasste und Fritz Schneider, der die Festschrift zur Muswiese 1928 herausgab, waren die treibenden Kräfte der Umgestaltung der Muswiese.

Im Folgenden wird nun beschrieben, wie der neuinszenierte Metzgerstanz seit der Erstaufführung 1928 abläuft.

Ablauf des Metzgerstanzes seit 1928

Akteure und Kapelle versammeln sich zum Abmarsch auf den Tanzplatz vor dem Amtshaus. "Schultheiß" und "Gemeinderat" in ihrer Amtstracht, der "Amtsdiener" in mittelalterlicher Uniform mit Spieß und einer Weinkanne ausgerüstet, die Männer als Metzger verkleidet, die Mädchen in Bauerntracht mit Blumenkränzen auf dem Kopf. Angeführt wird der Zug, der sich nun geschlossen zum Tanzplatz begibt, von den Musikanten. Der Tanzplatz ist kreisförmig abgetrennt, in der Mitte des Tanzplatzes befindet sich ein Holzstoß zum Abbrennen. Nach Ertönen des Hornsignals tritt der Amtsdiener in den Kreis, der nun mit dem Ausruf "Silentium dem Hohen Rat!" denselben ankündigt. Der Schultheiß begrüßt nun, wie alle Akteure in mittelalterlichen Reimen sprechend, die Tänzer. Wer ihm die Herkunft des Tanzes erklären könne, dem verspricht er einen Kranz. Der Schultheiß tritt zurück, während ein Metzger in den Kreis tritt. Dieser bittet ein Mädchen um den Kranz. Dieses, ebenfalls in Reimen antwortend, verspricht ihm ihren Kranz, sobald er die Frage nach der Herkunft des Brauches beantwortet habe. Dieser antwortet natürlich richtig und bekommt den Kranz. So wird den Zuschauern die Entstehung des Tanzes veranschaulicht. Ein zweites Mädchen tritt nun in den Kreis:

[...]

"Auch ich möchte eine Frag aufgeben,

Und wer es weiß, der sag mir eben:

Ist's wahr, daß auch zu jener Frist

Ein Kind gestohlen worden ist?

- Wer mir darauf will Antwort geben,

Der darf mein Kränzelein aufheben."

[...]

Die Sage von der Kindesentführung war bereits von Nikolas Gerber in seinem Buch "Die Räuber von der Mußwiese oder die Entstehung des Mezgertanzes" aufgegriffen worden.

Ein zweiter Metzger tritt in den Kreis, um dem Mädchen zu antworten:

[...]

"Da tret ich in den Kreis geschwind,

Erzähl dir vom gestohl'nen Kind:

Ein' alte Sage uns vermeld,

Um zu erlangen Lösegeld,

Dem Kaufmann Oßwald aus Heilbronn

Gestohlen wurd dabei der Sohn.

Den hat die freche Gauklerbande

Entführt in weite fremde Lande.

Bis er nach Not und viel Gefahr

Nach langen Irr- und Wanderjahr

Geführt von Gottes starker Hand,

die Eltern fand im Heimatland."

[...]

Auch dieser Metzger bekommt vom Mädchen den Kranz. Nun treten beide Paare vor den Hohen Rat und bitten darum, den Tanz beginnen zu dürfen. Sie stellen sich zum Tanz auf und alle singen zur musikalischen Begleitung, während die Metzger den Tanz eröffnen:

"1. Singet und springet und schmücket euch mit buntem Kranz!

Fidelt und trommelt zum frohen Metzgertanz!

Laßt fröhlich uns in flinken Reih'n umkreisen lichten Flammenschein,

Singet und springet und spielet auf zum Tanz!

2. Dreht euch im Kreise und singt ein frohes Lied dabei

Nach alter Weise und alter Melodei.

Solange steht das Frankenland, solang wir schreiten Hand in Hand

Lustig und fröhlich zum rechten Metzgertanz.

3. Schwinget die Kränze, laßt lustig wehn die Bändelein,

Lieder und Tänze sollen unser Herz erfreu'n.

Juheisa, Bursch und Mägdelein, springt munter mit und stimmt mit ein:

Heisa, juheisa, beim frohen Metzgertanz.

4. Fort mit den Sorgen, hinweg mit aller Grübelei,

Bald tagt der Morgen, das Fest ist bald vorbei.

Doch kommt die Zeit im nächsten Jahr, trag wieder ich den Kranz im Haar

Beim Metzgertanze, juheisa und juhei!"

Nun tritt der Amtsknecht mit der Kanne Wein in den Kreis:

"Nach altem Brauch und alter Sitte

Tret ich in dieses Kreises Mitte.

Der hohe Rat mit viel Verstand,

Hat mich zu euch hieher gesandt.

Er spendet euch die Kanne Wein,

Sie soll den Tänzern eigen sein,

Daß nach dem Springen und dem Singen

Ein guter Trunk euch mög gelingen.

Dieweil die Kanne geht im Kreise

Sing alles mit die alte Weise

'Kennt ihr das Land in deutschen Gauen',

daran wir uns erbauen."

Dass zum Abschluss ausgerechnet ein schwäbisches Lied gesungen werden sollte, schien die Hohenloher damals nicht weiter zu stören. Nach diesem Lied, bei dem auch die Zuschauer mitsingen sollen, marschiert der Zug wieder zum Amtshaus zurück.

In der "Festschrift für den Muswiesenmarkt in Musdorf" waren neben einem die hohenlohische Heimat, deren Menschen und Bräuche preisenden Geleitwort von Schneider die "Gedanken zur Neubelebung des Muswiesenfestes" von Gustav Müller enthalten, in denen er diese Neubelebung begründete: "In Anlehnung an die überlieferten Weisen und Melodien soll er [der Metzgerstanz] - selbst ein Stück Volksgut - zum Volke zurückkehren." Abgedruckt waren Auszüge aus der - pünktlich zur Premiere der neuen Muswiese - erschienenen "Geschichte des Muswiesenmarktes" von Karl Otto Müller. Der Ablauf des neubearbeiteten Metzgerstanzes sowie die Reime der einzelnen Akteure konnten auch in der Festschrift nachgelesen werden. Ein gewisser Karl Eßlinger aus Nürnberg, der in Gerabronn aufgewachsen war, berichtete in der Festschrift über seine Kindheitserinnerungen von der Muswiese. Auf der Muswiese habe man all seine Bekannten getroffen, Hochzeiten seien dort beschlossen worden und Geschäfte gemacht. Das ganz Jahr über, so Eßlinger, sparten die Kinder für dieses Fest und schmiedeten Pläne. Er schloss mit dem für das ganze Muswiesen-Erneuerungsprogramm stimmigen Satz "[...] sie [die Muswiese] ist immer noch ein richtiges fränkisches Volksfest." Der Hauptlehrer Ernst Schmidt, der später für den Hammeltanz verantwortlich war, informierte in einem kurzen Aufsatz über "Die landwirtschaftlichen Verhältnisse in Rot am See und Umgebung", während der Gemeindepfleger Ludwig Gabler sich dem Rot am Seer Handwerk widmete. Daran schlossen sich ausgewählte Verse und Anekdoten über Rot am See und Umgebung und natürlich über die Muswiese an. Ebenfalls enthalten war eine Programminformation.

Ablauf des Muswiesenmarktes von 1928

Am Dienstag, dem 9. Oktober fand ab acht Uhr wie eh und je der Viehmarkt statt, um halb neun Uhr gab es eine Mastviehprämierung. Dem folgten landwirtschaftliche Vorträge und ein "mittelalterlicher Tanzreigen", den ebenfalls Gustav Müller bearbeitet hatte mit einer "Musik nach einem alten Tanzliedchen" von Fritz Schneider. Dieser "mittelalterliche Tanzreigen" hielt sich allerdings nur wenige Jahre.

Am Mittwochmorgen um acht Uhr lud man in die Michaelskirche zur traditionellen Marktpredigt ein. Nachmittags ab drei Uhr wurde der Hammeltanz aufgeführt. Dieser hielt sich bis in die 1950er Jahre. Der neuinszenierte Metzgerstanz begann um sechs Uhr.

Der Muswiesendonnerstag enthielt neue Festelemente: ein Schaupflügen um 14 Uhr, bei dem sich die jungen Bauern messen konnten, und einen "Wettlauf der Burschen und Mädchen" ab 15 Uhr. Diese neuen Festelemente waren bereits 1929 schon wieder verschwunden. Die historisierte Muswiese aber fand großen Zuspruch.

Nun war die Gestalt der Muswiese geschaffen worden, wie sie im Großen und Ganzen bis heute besteht. Die Mischung aus neuen und alten Festelementen kam so gut an, dass Fritz Schneider das Interesse zweier Rundfunkredakteure aus Stuttgart für einen Livebericht von der Muswiese gewinnen konnte. 1930 berichteten sie von der Muswiese. Der Redakteur Gerd Struwe wurde in der Sendung nicht müde, immer wieder den volkstümlichen und historischen Charakter Hohenlohes zu betonen. Hier einige Auszüge aus der Begrüßung seiner Hörer:

"Meine Damen und Herren! [...] Wer aber Freund ist von einer anmutigen Gegend, gebildet von lieblichen Tälern, deren Höhen meist von weiten Wäldern begrenzt sind, wo Ruinen, Burgen und Schlösser wechseln mit sauberern, wohlhabenden Ortschaften und aufstrebenden Landstädtchen von reicher historischer Vergangenheit, wo noch so viel Altertümliches im Volk lebt, wo noch so zahlreiche Volkssagen umgehen vom wilden Heer, vom schwarzen Pudel, vom Schimmelreiter ohne Kopf; wer die fränkischen Bewohner in ihrer Hohenloher Art und mit ihrem fränkischen Dialekt kennen lernen will, mit ihrem lebensfreudigen Charakter, aufgeweckt, gesellig und höflich, arbeitsam, der ist heute eingeladen [...] auf die Muswiese [...]."

Fritz Schneider, der ihn begleitete, bestätigte ebenfalls, dass man nicht so leicht eine vergleichbare Region fände, "in der so viel altes Erbgut aus Urväterzeiten weiterlebt und seit Jahrhunderten im Gedächtnis, vom Vater auf den Sohn, vom Großvater auf den Enkel übergegangen ist." Und in der Tat gaben Einheimische stolz und selbstbewusst Geschichten, Sagen, Lieder und Anekdoten aus dem Hohenlohischen und von der Muswiese zum Besten. Dem Hörer sollte durch die Berichte und Interviews das Gefühl einer intakten ländlichen Region vermittelt werden, deren Bewohner stolz auf ihre hohenlohische Eigenart und Volkstümlichkeit sind. Das neue Selbstbewusstsein der Hohenloher wäre nicht besser zu beschreiben als in dem Satz, der einem Hohenloher Bauer bei geselliger Runde in einer der Bauernstuben entglitt: "Gell, ihr Stuagerter, doa guckt er!"

Die Muswiese während des Nationalsozialismus

Trotz der Zuspitzung der innenpolitischen Lage in der Weimarer Republik und des immer stärker werdenden Nationalsozialismus nahm die Muswiese ihren gewohnten Gang, auch wenn die Paraden und Aufmärsche der Nationalsozialisten und deren Erntedankfeiern die Muswiese in den Hintergrund drängten.

Trotzdem stellten die Musdorfer und Rot am Seer den Händlern wie jedes Jahr Betten zur Verfügung, Schlachtplatte, Gänseviertel und Hammelbraten wurden reichlich verzehrt, in den Bauernstuben wurde gegessen, getrunken und musiziert. Auf der landwirtschaftlichen Ausstellung, die immer besser besucht wurde, präsentierten die lokalen Händler ihre Maschinen und Geräte. Kinder gaben ihr Erspartes an dem Stand aus, an dem jedes Spielzeug nur 35 Pfennige kostete, die Frauen deckten sich an den Geschirrständen ein, Mägden und Knechten wurde das sogenannte "Zugehör" gekauft, eine Materialleistung zuzätzlich zum Lohn. Noch immer kamen viele Besucher mit Pferdekutschen, die oft in den nahe gelegenen Ortschaften bei den Gaststätten abgestellt wurden, in denen man auf dem Rückweg einkehrte, bevor man nach Hause fuhr. In der Scheune, in der einst im Electro-Theater unpolitische, der Erheiterung dienende Filme gezeigt worden waren, wurden ab 1933 nationalsozialistische Propagandafilme gezeigt. 1935 wurde der Tonfilm "Reserve hat Ruh" gezeigt. Weitere Attraktionen waren unter anderem eine Schaukelbahn mit Clown, ein "Salon-Pferde-Karussell" sowie ein "Riesen-Turm-Kettenflieger" für besonders wagemutige Muswiesengäste.

1936 schneite es auf der Muswiese, dementsprechend zurückhaltend war auch der Festbesuch. Die Achterbahn machte kaum Umsatz, im großen Festzelt mussten Drahtkörbe mit glühendem Koks als Heizung aufgestellt werden. Nur der ¿dicken Berta¿ war nicht kalt, die mit vier Zentnern Gewicht mal wieder als Attraktion auf der Muswiese gastierte.

Während der Geist des Nationalsozialismus zuvor auf der Muswiese kaum präsent gewesen war, änderte sich dies 1937. Angehörige der Wehrmacht zeigten sich stolz in ihren Uniformen, neben hohenlohischen Volksliedern waren nun auch das Horst-Wessel-Lied und anderes nationalsozialistisches Liedgut zu hören. Auf der letzten Muswiese für acht Jahre war zum ersten Mal ein Autoscooter aufgebaut. 1938 mussten die Muswiese und das Crailsheimer Volksfest aufgrund der Maul- und Kleuenseuche ausfallen. In den Kriegsjahren 1939 bis 1945 gab es keine Muswiese.

Die Muswiese nach 1945

Dem Engagement des von der amerikanischen Militärverwaltung eingesetzten Bürgermeisters Hermann Schuppert war es zu verdanken, dass schon 1946 wieder eine Muswiese stattfand, wenn auch eine sehr ärmliche und bescheidene. Das Anfang Oktober erschienene "Extra-Blatt" der Zeitung "Zeit-Echo" informierte darüber in einer knappen und trockenen Anzeige und rief zu zahlreichem Besuch auf. Die erste Muswiese nach dem Krieg orientierte sich an der historisierten Muswiese von 1928. Wie gehabt war am Dienstag Viehmarkt, mittwochs um 18 Uhr fand der Metzgerstanz statt, zu dem als Ehrengäste unter anderem Angehörige der Militärverwaltung eingeladen waren. Am Donnerstag marschierten die Schulkinder von Brettenfeld aus auf die Muswiese, wo ihnen Tänze und Spiele gezeigt wurden.

Um die zehn Stände hatte der Warenmarkt damals zu bieten, eine Schiffschaukel und ein Kinderkarussell. Aus den früheren Bewirtschaftungshütten wurde ein Festzelt zusammengebaut. Zum Trinken konnten Most, Leichtbier und Sprudel angeboten werden, die Speisekarte bot Würstchen und Heringe. Einige der alten Bauernstuben hatten geöffnet. Schon im folgenden Jahr war die Besucherzahl gestiegen, der Warenmarkt hatte sich vergrößert, es gab ein Kasperltheater und einen Moritatensänger. Die Gemeinde hatte ein Festzelt gemietet. In der Kaffe-Halle von gab es Malzkaffee.

1948 wurde ein Sonderzug von Niederstetten aus eingesetzt, um die Besucher nach Musdorf zu bringen. Der Bauernverband veranstaltete eine Großkundgebung und auch eine landwirtschaftliche Ausstellung sollte es wieder geben.

Die Muswiese im darauf folgenden Jahr war die erste ohne Bezugsscheine und Lebensmittelkarten. Es wurden zwei große Festzelte aufgestellt. Noch standen fünf der Musdorfer Bauernstuben den Gästen offen. Als Festattraktionen bot der Taucher Spandoni Kunststücke unter Wasser wie zum Beispiel einen Entfesselungsakt, in einem Liliput-Zirkus waren motorradfahrende Meerschweinchen zu bestaunen und immer wieder waren Akrobaten und Seiltänzer auf der Muswiese. In diesem Jahr, wie auch 1953, konnten die weltberühmten Hochseilartisten der Gruppe "Traber" für die Muswiese gewonnen werden. Diese spannten ein Seil, am Kirchturm der Michaelskirche befestigt, über den Festplatz und fuhren mit dem Motorrad von einem zum anderen Ende und führten andere waghalsige Kunststücke vor. Die Schausteller transportierten ihre Ausstattung damals noch per Zug.

Seit 1951 bezieht die Familie Grund jedes Jahr mit ihren Fahrgeschäften die Muswiese. Im selben Jahr gab es zum ersten Mal eine Handwerker- und Gewerbeausstellung, der Vorläufer der heute umfangreichen Gewerbeaustellung. Bis 1952 gab es fast jedes Jahr einen Zirkus. Auch der Hammeltanz wurde immer donnerstags bis in die 1950er aufgeführt, der von dessen Initiator, dem Lehrer Schmidt, betreut wurde. Einige Jahre gab es eine "Amazonas- und Wildwestschau", in der Indianer und Cowboys eine wilde Show boten. Seit 1954 veranstaltete der Crailsheimer Reitverein Donnerstag nachmittags ein Reitturnier, bis 1956 der in Rot am See gegründete Reitverein dieses Turnier ausrichtete. Nachdem der Rot am Seer Bäcker und der Rot am Seer Metzger die Bewirtschaftung der großen Festzelte aufgaben, übernahm der Stuttgarter Heidt für vier Jahre diese Aufgabe, bis ihn vier die Familie Eisele aus Bemberg ablöste, der wiederrum die Familie Hahn folgte, die nun schon seit Jahren in der großen Reithalle bewirtschaftet.

Der erste Ballonwettbewerb für die Kinder und Jugendlichen, der den Festsonntag aufpeppen sollte, findet seit 1956 statt.

Mitte der 1960er Jahre wurde die Vermietung von Bretterbuden eingestellt, die Händler kamen nun mit Autos und brachten ihre eigenen, mobilen Stände mit. 1966 begann die Familie Pressler, damals im alten Gasthaus "Ochsen", auf der Muswiese zu bewirtschaften, die eigens dafür später eine kleine Gaststube einrichtete, die mittlerweile eine feste "Muswieseninstitution" ist, ebenso wie der Süßigkeiten- und Likörstand von Gertrud Schlebach, deren Großvater erstmals 1903 als Kolonialwarenhändler die Muswiese bezog.

In den 1960er Jahren konnte die Gemeinde in Musdorf Grundstücke erwerben, wodurch ein Festplatz von vier Hektar gewonnen werden konnte. Nach und nach wurden die alten Bauernhäuser abgerissen. Eine weitere, gravierende Veränderung des Ortsbildes kam mit der Ortssanierung 1975. Der gewonnene Platz vor der Michaelskirche wurde in zwei Straßen aufgegliedert und dazwischen ein Brunnen aufgestellt, der an die alte Tradition und Geschichte der Muswiese erinnern soll. Die Bewirtschaftung in den Privaträumen der Bauern wurde nach und nach eingestellt. Heute bewirtschaften einige Musdorfer Bauern wieder in ihren großen Maschinenhallen. Auch das Speiseangebot auf der Muswiese änderte sich mehr und mehr. Gänseviertel und Goloppen wurden durch Schnitzel, Hamburger, Pizza, Döner und Ähnliches abgelöst.

Die Muswiese als "Bauernsupermarkt" mit überlieferten Festelementen gewann mit der ersten Gewerbeschau 1976 ein neues Element: die informations- und messeartige Gewerbeausstellung technischer Gebrauchsgegenstände. Mit Manfred Setzer, der 1978 Rot am Seer Bürgermeister wurde, formte sich die Gestalt der Muswiese, wie sie heute besteht. Als krönender Abschluss am Donnerstagabend wurde ein Brillantfeuerwerk eingeführt. Seit 1981 kann man sich am Gemeindestand des Gewerbezeltes mittels einer dort aufgestellten Münzpresse seinen Muswiesentaler selbst prägen, der jedes Jahr eine andere Widmung hat. 1993 war er zum Beispiel den Schaustellern auf der Muswiese gewidmet, 1996 den Bebenburgern als Muswiesenbegründer. Mit den stetig steigenden Besucherzahlen konnte die Gemeinde auch immer hochkarätigere Politiker für die sogenannte Mittelstandskundgebung des Bundes der Selbstständigen (BDS) gewinnen.

Die Muswiese heute

Die Lokalzeitung "Hohenloher Tagblatt", deren Vorläufer der "Vaterlandsfreund" war, begleitet die Muswiese mit Berichten und Recherchen und informiert über das aktuelle Programm und den Ablauf.

Folgende Informationen sind der Beilage "Muswiese 2005" dieser Lokalzeitung entnommen. Natürlich variieren der ein oder andere Punkt sowie die Uhrzeiten jedes Jahr, im Wesentlichen ist der Ablauf aber seit Jahren der gleiche.

Ablauf

Samstag:

Ab 12 Uhr sind sämtliche Marktstände, die Landwirtschafts- und Gewerbeschau, der Vergnügungspark sowie die Wirtschaftshallen für die Besucher geöffnet. Um halb vier beginnt das "Muswiesenderby", bei dem die Fußballmannschaft des TV Rot am See gegen einen Gegner aus der Region antritt. Zur gleichen Zeit beginnt der "Muswiesenlauf", den es seit 1984 gibt. Mittlerweile gibt es drei Disziplinen: den traditionellen 10.000-m-Lauf, einen 6.000-m-Lauf und 5.000m Nordic Walking. Um 20 Uhr findet die feierliche Eröffnung der Muswiese im großen Festzelt Hahn mit Fassanstich durch den Bürgermeister statt, es folgt die von Unterhaltungsmusik umrahmte Bierprobe.

Sonntag:

Am Muswiesensonntag kommen die meisten "Auswärtigen". Sie reisen bis aus Heilbronn, Tauberbischofsheim und Stuttgart an. Morgens um halb zehn beginnt der Festgottesdienst in der Michaelskirche. Der Gottesdienst wird jedes Jahr von einem anderen Pfarrer (oder einer Pfarrerin) geleitet. Ab halb elf ist die Gewerbe- und Landwirtschaftsausstellung für die Besucher geöffnet. Zwischen elf und vier Uhr am Nachmittag bietet die Gemeinde einen Luftballon-Wettbewerb an. Hubschrauberflüge über das Festgelände sind ebenfalls den ganzen Nachmittag möglich. In den Festzelten gibt es neben allerlei Kulinarischem musikalische Unterhaltung.

Montag:

Der Montag ist der Ruhetag. Für die Schausteller und Händler wird ein Empfang im Rot am Seer Rathaus gegeben. Für die Händler und Schausteller sowie für alle Interessierten gibt es um 17 Uhr einen Gottesdienst in der Michaelskirche.

Dienstag:

Um neun Uhr morgens beginnt der Viehmarkt mit Jungviehprämierung. Ab elf Uhr laden die Festwirte zum Kuttelessen ein. Im Jahr 2005 wurde um 15 Uhr in der Michaelskirche an allen drei Markttagen eine kurze Andacht gehalten, die sogenannte "Atempause". Am späten Nachmittag findet die Mittelstandskundgebung im Festzelt statt. Ministerpräsident Günther Öttinger war 2005 der geladene Gastredner. Vor ihm sprachen auf der Mittelstandskundgebung Lothar Späth, der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble, Klaus Kinkel und andere prominente Politiker. Bis in die Nachtstunden wird in Festzelten und auf den Marktgassen gefeiert. Die Marktstände sind den ganzen Tag über geöffnet.

Mittwoch:

Während der Dienstag der "Verheirateten-Tag" ist, ist der Mittwoch der "Ledigentag". Zwar spielt diese Differenzierung für die Besucher keine große Rolle mehr, dennoch kennt jedes Kind diese ungeschriebene Besucherordnung. Wie jeden Tag sind die Marktstände geöffnet. Vor dem Abmarsch der Metzgerstänzer, die sich heute vor allem aus der Landjugend Rot am See rekrutieren, zum Tanzplatz spielt der Rot am Seer Musikverein vor dem Amtshaus ein Platzkonzert. Dann setzt sich der Tross geschlossen, umschart von Zuschauern, in Bewegung Richtung Tanzplatz. Um 19 Uhr 45 beginnt der historische Metzgerstanz.

Donnerstag:

Am letzten Markttag lockt die Muswiese mit vergünstigten Preisen auf dem Warenmarkt sowie in den Festzelten. Als krönender Abschluss wird ein großes Brillantfeuerwerk gezündet.

Wie an den Tagen zuvor feiern besonders die Einheimischen den letzten Muswiesentag für das Jahr.

Während viele Einheimische wegen des Gedränges den Muswiesensonntag meiden, gehören die traditionellen Markttage Dienstag, Mittwoch und Donnerstag zum Großteil den Einheimischen. Viele Betriebe geben ihren Mitarbeitern einen Tag frei, einige verteilen Essens- und Getränkegutscheine an ihre Angestellten. Ein gut ausgebautes Busnetz soll die Überfüllung der zu Parkplätzen umfunktionierten Äcker und Wiesen der Bauern entlasten und möglichst vielen Besuchern einen stressfreien Besuch ermöglichen.

Obwohl immer mehr Händler auf die Muswiese kommen möchten, hält die Gemeinde den Warenmarkt bewusst auf einer bestimmten Größe. Viele Händler kommen schon seit Jahrzehnten auf den Markt. Auch die Fahrgeschäfte, die zwar einen gewaltigen Anstieg im Vergleich zu den 1950er Jahren erlebten, sollen begrenzt bleiben, um dem Markt ein Stück seiner Altertümlichkeit zu bewahren.